厚生労働省

厚生労働省歯科診療所への安定供給

医薬品卸売業団体へ協力依頼

協会は、「薬剤不足に関するアンケート」を23年11月に歯科会員に対し行い、医薬品不足の実態把握に努めた。その調査結果から明らかとなった課題は、マスコミ発表や厚労省要請等で改善に向け運動している。

歯科医薬品不足については、昨年11月に厚労省要請を実施。(千葉県保険医新聞第808号 12月15日発行(1面掲載)したところである。

厚労省は1月6日、一般社団法人日本医薬品卸売業連合会へ宛て、「歯科診療所等への医療用医薬品の安定供給について(協力依頼)」の事務連絡を発出した。

協会は、この通知を受けて日本医薬品卸売業連合会との懇談や県内の卸売業者への要請を推進していく予定である。

厚労省事務連絡は、昨年11月29日に協会・保団連が、谷田川はじめ衆議院議員(立民)の仲介で実施した歯科薬剤不足に係る厚労省要請を受けたもの。

協会は9月に実施した歯科薬剤不足に関する調査結果をもとに不足している解熱抗炎症薬や抗菌薬などの各区分での医薬品を列挙し、早急な安定供給を実現するための対応を求めた。

歯科流通では卸業者の対応として小規模医療機関は後回しにされるなど示し、個々の医療機関当たりの使用量は少なくても、外科用薬剤が必須であり、薬剤がないために抜歯ができない医療機関が多数あることなど現場の実情を訴えた。

厚労省は予算確保により徐々に製剤量が増えていると説明したが、メーカーの製剤だけでなく、卸業者対応を含め結束として必要な薬剤が安定供給するよう対応を重ねて求めた。

歯科は外科処置薬が当然に必要

1月6日付事務連絡で、歯科診療所においては歯科治療に用いる医療用医薬品の内、特に解熱鎮痛剤、抗菌薬、麻酔剤(以下「解熱鎮痛剤等」という)の入手が困難な状況が続いており、地域によってその状況の深刻度に差があるとの情報もあるとし、歯科医療機関や薬局と比較して、歯科診療所の購入が少量であることや、購入実績が少ないことから、限定出荷や出荷調整の影響を受けやすいものと述べている。

厚労省としては現下の供給不足に対応するため、今後「医薬品安定供給体制緊急整備事業」により、増産に必要な施設整備費等への緊急的な補助を行っていく対応をしているが、改善には未だ時間を要する見込みであるとした。

そこで、厚労省として歯科用の医薬品卸売業者や歯科診療所にも適切な供給を行うよう、協力依頼の周知を図ることとなった。また、1月17日の会見で、福岡厚労大臣は歯科薬剤不足問題について、「昨年12月に補正予算も活用し、医薬品の増産を要請すると共に、先の卸売業者に対し適切な医薬品量を供給するよう協力を依頼しています。

引き続き、安定供給にむけて足下の供給不足の解消や中長期的な産業構造の改革を双方にしっかり取り組みながら品質の確保された医薬品を安定供給できる体制を確立したい」との考えを示した。

エネルギー高騰に継続的な支援を

県補正予算「1施設3万円」

協会は1月21日、千葉県庁医療整備課を訪問。国の「重点支援地方交付金」を活用し、病院・診療所の別、医科・歯科の別、個人・法人の別を問わず医療機関支援を令和7年度(25年度)予算で実施するよう、熊谷俊人知事に宛てた要望書を提出した。

政府は昨年11月に閣議決定した総合経済対策で、「重点支援地方交付金のさらなる追加」のうち「医療機関等に対するエネルギー価格の高騰分等の支援」を明示している。

経営安定は地域医療確保に必須

医療機関の診療機能の維持や経営にとって、電力料金等の光熱水費や食材料費の高騰は、大きな影響を及ぼす。医療機関の経営原資となる診療報酬は公定価格のため、価格転嫁ができないこと、 新型コロナ感染症が5類へ移行した後も医療機関は感染防止対策徹底の継続で経費が増加する一方、 コロナ禍に起こった患者受診控えの影響による収入減等、医療機関の経営基盤は脆弱であること、を説明したうえで、 知事へ「地域の医療機関の日常診療が立ち行かなくなれば、患者や地域住民への医療提供、健康の確保にも影響が及びます」と支援の必要性を訴えた。

補正予算で新たに医療機関支援

千葉県は、2024年度の物価高騰対策支援は特に負担感が大きい「住民税非課税世帯支援」を対象に実施したところであるが、1月23日に開会した令和7年2月定例県議会で審議する令和6年度(24年度)補正予算に医療機関を対象とする物価高騰対策支援事業を追加。また、医療提供体制の充実として、「医療需要等の変化に対する医療機関への支援」、「電子処方箋の活用・普及促進事業」を盛り込んだ。

物価高騰対策支援事業は、医療機関等に対してエネルギー・食料品価格の高騰の影響を軽減する目的で、病院・有床診療所、無床診療所(歯科を含む)を対象に実施。支援額は、病院・有床診療所が1床あたり3万5千円、医科・歯科診療所が1施設あたり3万円を予定。

2月定例県議会では2月25日の閉会日に採決を行う。

申請方法など詳細が分かり次第、本紙でお知らせする。

MRワクチン不足と抗体保有率未達成

風しん第5期延長強く要請

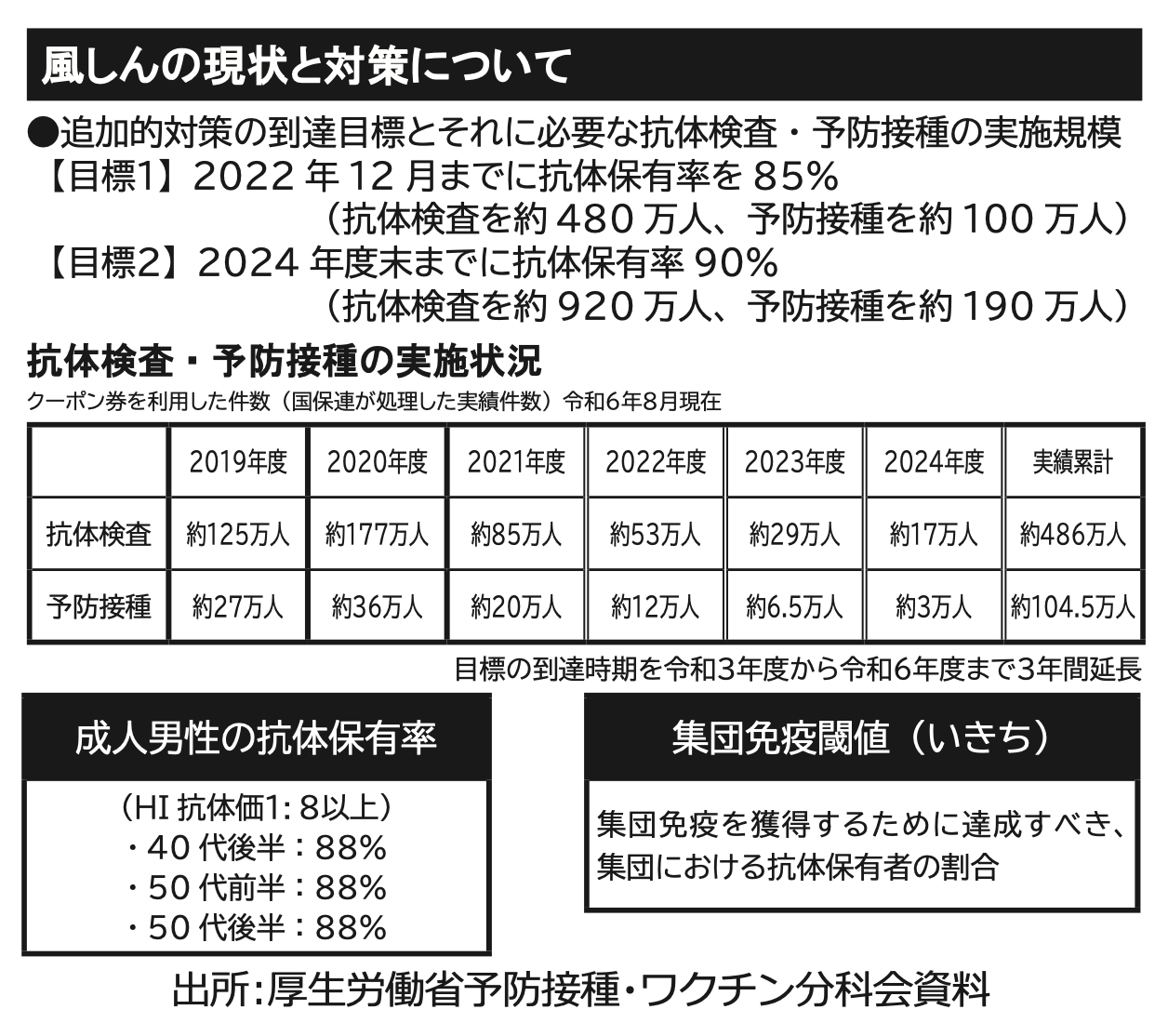

1月16日、協会、風疹をなくそうの会「hand in hand」(共同代表・可児佳代氏)、NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会(理事長・菅谷明則氏)の3団体は、小西ひろゆき参議院議員同席のもと、厚生労働省予防接種課に対し、風しん第5期定期接種に関する要請を行った。

3団体は、昨年からMRワクチンが不足している中で風しん第5期定期接種対象である大人への接種が進んでおらず、今年度で終了することは看過できない。この現状をどう打開するのか、質した。また、目標とした抗体保有率を90%まで高めるために抗体検査を推進し、MRワクチンの供給が滞っている期間に相当する延長を行うことを要請した。

懇談に同席した小児科医の細部千晴氏は「ワクチンが少量で入荷してくるが、子どもたちの1期、2期を最優先しており、大人の第5期分は内科医療機関等には入荷していないのではないか」と医療現場の窮状を訴えた。

懇談で厚労省は、「21年度末に対象者の抗体保有率を85%、24年度末に90%」とした目標を掲げたが、その理由として「WHOが示す集団免疫閾値は85%でよいところを、さらに一歩先の目標として90%を掲げてきた」との説明を繰り返した。

また、国立感染症研究所のデータを引用して、クーポン対象者の約1500万人の抗体保有率が追加的施策によって80%から86%に上昇していることや、対象者の30%にあたる470万人が検査を受けて、対象者の100万人(6.6%)がワクチン接種で抗体を付けたことが判明したこと等を根拠に「集団免疫を考えれば是が非でも全年齢ごとに85%を超える必要もない」との見解を示した。

協会からは、抗体保有率が上がったことは理解するが、対象者が抗体価検査を年度内に受けて、陰性だった場合にワクチンがないために年度を超えた場合、自費となるような対策を求めた。

早急に再度懇談し、ワクチン供給状況の説明や救済策創設にむけた課題など、改めて厚労省から回答を受けることとなった。