【資格確認書】後期高齢者へ職権交付保険証復活の次善策として要請実る

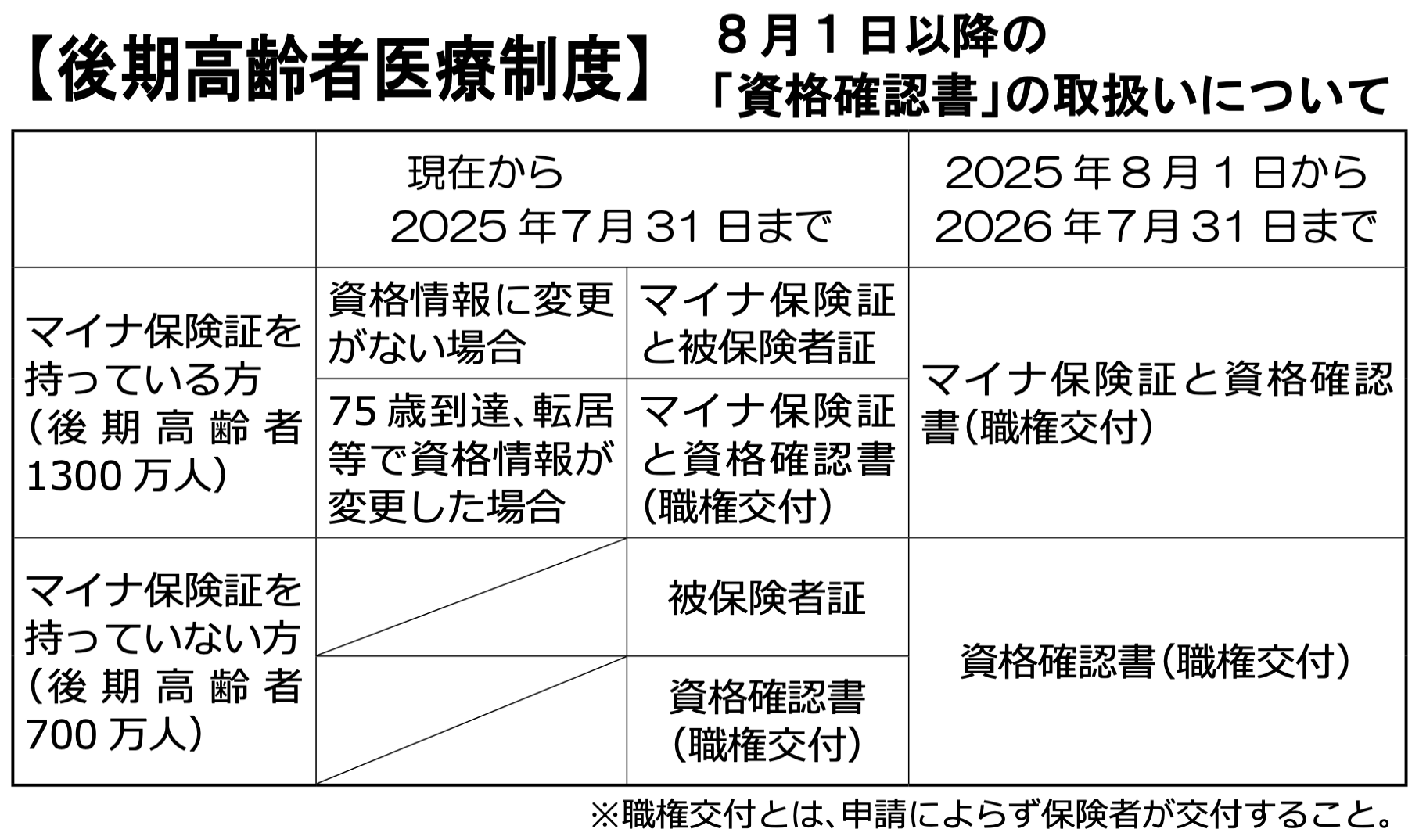

4月3日、厚労省は1年間限定で「後期高齢者全員に資格確認書を交付する措置」を決定し事務連絡を発出。これにより全ての後期高齢者にマイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を職権交付する。厚労省は、健康保険証が7月末日に有効期限を迎える年次更新時期に市町村窓口へ資格確認書の交付を求める申請が集中することを防ぐための「暫定的措置」とした。

一方、協会は昨年12月18日、千葉県後期高齢者医療広域連合を訪問し、「全ての被保険者 申請によらず資格確認書発行を求める要請書」を提出した。この要請で広域連合の櫻井文明事務局長は現状に理解を示すと共に、医療現場から要望があったことを国へ伝えると回答していた。

協会は4月17日、県内54自治体に対し、国民健康保険の全被保険者 申請によらず資格確認書を発行するよう要望書を提出(左記参照)。また、自治体窓口の状況調査を予定している。

また、自治体窓口の状況調査を予定している。

マイナトラブル取上げ 衆院厚労委

4月9日、衆議院厚生労働委員会で柚木道義議員(立憲民主党)は、福岡資麿厚生労働大臣への質疑で、保団連が調査した

マイナ保険証トラブル調査結果を示しながら、マイナ保険証問題、資格確認書の職権交付について取り上げた。

柚木議員は「市町村窓口の混乱や事務負担を回避するため、国民健康保険加入者全員に資格確認書交付を検討すべき」と要望した。これに対し、福岡厚労大臣は75歳以上の後期高齢者全員に対して、マイナ保険証の有無に関わらず、26年7月までの1年間は「暫定的な対応として、申請なしで資格確認書を交付することを明言。理由として、①マイナ保険証の利用率が相対的に低いこと、②発行済み保険証は今年7月末に一斉に有効期限を迎え、資格確認書の交付を求める方からの申請が市町村の窓口に集中する恐れがあること、の2点をあげた。

国保でも窓口集中が想定

柚木議員は、マイナ保険証の利用率は26%と低く、高い年齢層を見ても3割程度であり、これを高いとは言えない。事務を担う各市町村の意見を事前に聞くべきであり、全交付した方がむしろ事務負担は軽減される。65歳から75歳未満の前期高齢者が資格確認書の申請で市町村窓口に集中することが想定される。前期高齢者にも全交付すべきと指摘し、厚労省に検討を要望した。

この指摘に対し、福岡厚労大臣は、前期高齢者は利用率が相対的に高いので後期高齢者と同様の対応は行わない。65歳から74歳までの被保険者を抽出して区別する作業は市町村の事務負担が生じるとの理由で全交付することは考えていない」と答弁した。その上で、「国民健康保険において、発行済みの健康保険証の有効期限を一斉に迎えるタイミングで、マイナ保険証での受診が困難な方からの資格確認書の交付申請が市町村窓口に集中することを避けるため、前もって申請の周知を行っていただくなど、市町村に促したい」とした。

配慮が必要な方は2枚持ちが可能に

厚労省は4月3日付で「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用の継続について」事務連絡を発出。本年7月31日に後期高齢者医療制度の発行済みの被保険者証が有効期限を迎え、資格確認書を希望する方からの申請が市町村に集中する恐れがあると指摘。令和8年8月の年次更新までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず、職権で全ての被保険者に資格確認書発行を継続するとの決定を示した。

また、厚労省HPでは、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方は、マイナ保険証と資格確認書の2枚持ちが可能としている。ただし、この取扱いは各市町村へ申請が必要で更新の申請は不要としている。

国民健康保険の被保険者においても同様の有効期限を迎え、資格確認書を希望する方からの申請が市町村に集中する恐れがあることから、協会は、国民が安心して医療が受けられるよう、後期高齢者医療制度と同じく、2025年8月1日以降、「資格確認書」を全ての被保険者に本人の申請によらず交付するよう、県内全自治体に向けた要請書を提出した。

また、要請について、各自治体の見解及びマイナ保険証の利用状況等を把握するため、自治体アンケートを実施する。

【りぼんの会】甲賀千葉大教授が講演女性の健康への理解と支援を

協会は3月26日、第38回りぼんの会女性医師・女性歯科医師の会 講演会を開いた。千葉大学大学院医学研究院産婦人科学教授の甲賀かをり氏を講師に迎え、「産婦人科医から見た昨今の女性医療に関する諸問題・ピルやホルモン補充療法のお話も!」をテーマに、当日はWeb参加も含め、34人が参加した。

甲賀氏はまず月経について、子宮の内側に立体的で複雑な構造を持つようになった理由を解説しつつ、「月経とは進化の過程で獲得したヒト固有の生殖現象」と説明。下垂体・卵巣・卵巣ホルモン・子宮の働きを図示しながら、月経の仕組みを解説した。

また、現代女性は栄養や生活スタイルの影響で初経が早まり、閉経は遅くなっていること、かつ子どもを産み始めるのが遅く、産む数も少ないために、一人の女性が生涯で経験する月経回数は、およそ100年で約10倍に増えており、その結果として月経に関する諸問題も増加していると指摘した。

更年期を疑う前にルールアウトを

続いて月経困難症、月経前症候群(PMS)の諸症状と原因を解説し、治療法としてのピル服用は、排卵も月経もない状態が作り出されるので非常に有効であるとしながらも、PMSに関しては患者自身でサイクルをコントロールできるようにすることの重要性も示した。

更年期の問題については、「大事なことは、別の病気ではない」ことの確認。更年期らしい方は必ずルールアウトしたうえで産婦人科の受診を勧めて「いただきたい」と呼びかけ、ホルモン補充療法、サプリメント、大豆由来の植物エストロゲンも紹介した。

最後に女性の女性健康リテラシー啓発について、教育やワクチンの問題に触れながら、女性特有の困難な症状・状況を抱えているにも関わらず、知らなかったことによって不幸になる事例が後を絶たないと指摘。「女性の健康に関する世の中の情報が、女性やこどもには届きにくいと感じています。正しい知識を普及していかないといけないと思って日々頑張っているところです」と締めくくった。

産婦人科医の視点から女性特有の病気について患者自身が正しい情報を入手し、社会が理解と支援を行う必要性を訴えた甲賀氏=3月26日

産婦人科医の視点から女性特有の病気について患者自身が正しい情報を入手し、社会が理解と支援を行う必要性を訴えた甲賀氏=3月26日